SDGsとは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称です。

エス・ディー・ジーズと読みます。

国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標のことなのですが、実は、昆虫食はSDGsと密接な関係があると言われています。

昆虫食がSDGsと関係する理由

17ある目標のうち、大きくは3つに該当すると考えています。

温室効果ガスの排出が少ない

動物性タンパク質1㎏あたりの温室効果ガスの排出量で言うと、

牛は2850gで、約3㎏ですね。タンパク質の3倍の温室効果ガスを排出します。

豚は1130gで、タンパク質と同程度の温室効果ガス排出量です。

鶏はというと、300gとかなり少なくなります。

そして、昆虫はというと、なんと1gだと言われています!

タンパク質1㎏に対して、1gなので、1000分の1ですね。

驚異的な少なさです。

このような点から、牛や豚の代わりに昆虫食を食べることは、SDGsの目標13の「気候変動に具体的な対策を」気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。に該当すると言えます。

このような点から、牛や豚の代わりに昆虫食を食べることは、SDGsの目標13の「気候変動に具体的な対策を」気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。に該当すると言えます。

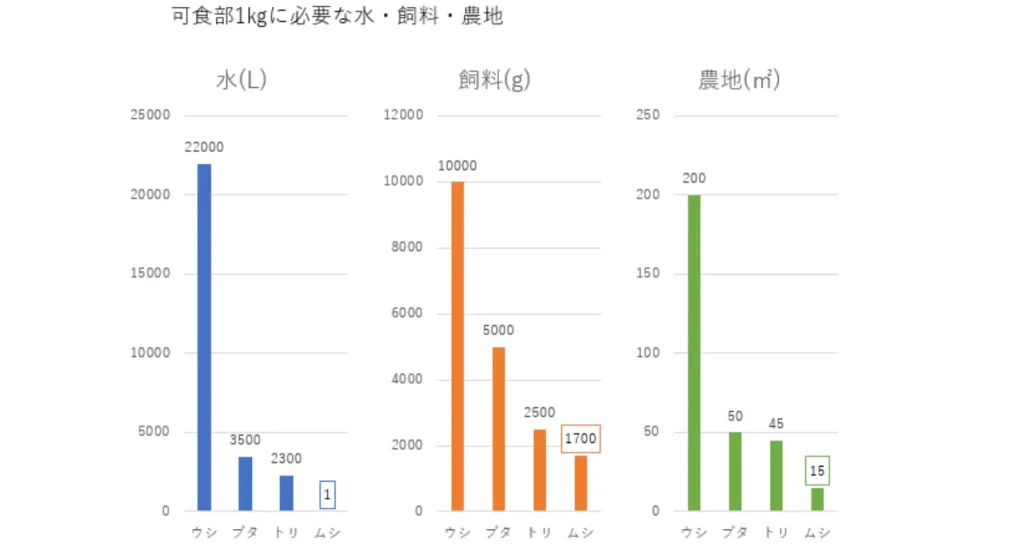

飼育するのに必要となる水と食料、農地が少ない

可食部1㎏を生産するのに必要な水は、

牛は22000ℓ、豚は3500ℓ、鳥は2300ℓなのに対して、

昆虫はなんと1ℓ!!!!!!!!

可食部1㎏を生産するのに必要な飼料については、

牛は10000g、豚は5000g、鳥は2500gなのに対して、

昆虫は1700g!

可食部1㎏の生産に必要な農地としては、

牛は200㎡、豚は50㎡、鳥は45㎡のところ、

昆虫は15㎡!

圧倒的な少なさですね。

このような点から、家畜の代わりに昆虫を育てることは、SDGsの目標の15の「陸の豊かさも守ろう」陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止するに該当するのではないでしょうか。

このような点から、家畜の代わりに昆虫を育てることは、SDGsの目標の15の「陸の豊かさも守ろう」陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止するに該当するのではないでしょうか。

高たんぱく質

100gあたりに含まれるたんぱく質の量は

牛は19.4g、豚は17g、鳥は19.5gです。

一方、昆虫は69g!と5倍ほどの含有量です。

今後、人口が増加していくと動物性たんぱく質が不足すると言われています。

現在も栄養失調で多くの命が失われていることを考えると、昆虫食の普及は SDGsの目標の2の「飢餓をゼロに」 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進するに該当すると考えられます。

SDGsの目標の2の「飢餓をゼロに」 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進するに該当すると考えられます。

まだほかにも昆虫食の特徴はありますがSDGsの17の目標の中では大きくはこの3つだと考えています。

2030年に達成すべき目標とは

では、2030年までにこの目標として昆虫食ができることはなんでしょうか。

食材としての昆虫食の普及

やはり一番は昆虫食が食材として普及することかと思います。

たとえば、年間の牛肉の消費量の半分が昆虫食に代わったらどうなるか考えてみましょう。

日本の場合は、1人あたり年間約6㎏の牛肉を消費しています。

そのうちタンパク質は1㎏なので、温室効果ガス排出量は1人3㎏排出していることになります。

昆虫の排出する温室効果ガスはほぼないと言っても良いので、昆虫が半分になったとすると、単純に温室効果ガス排出量は半分の1.5㎏になります。

すべてを昆虫にすると、温室効果ガス排出量は、なんと1gです!!!!!!

すごくないですか??

代替タンパク質としての昆虫食

人口増加によって、タンパク質が不足するということが言われています。

2025年から2030年頃にはタンパク質の需要と供給のバランスが崩れ始めタンパク質危機 (global protein crisis)が起きると言われています。

そのため、動物性たんぱく質に代わる代替タンパク質の市場が伸びていくという予想がされています。

代替タンパク質とは、大豆や培養肉といったものですね。

これに昆虫食も含まれ、代替タンパク質としての昆虫食の割合を増やしていくことが大切になります。

昆虫食普及の先にあるもの

実は、昆虫食の普及に伴い、昆虫食の市場規模が拡大し、一つの産業として確立していくと考えられます。

これまで温室効果ガスや水や飼料の消費といった点でサステナブルでなかった牛肉などの家畜から、それらの消費が少ない昆虫に代わることは、よりサステナブルな産業基盤を確立することになります。

そういった点からは、SDGsの目標の9の「産業と技術革新の基盤をつくろう」強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。にもつながると考えています。

そういった点からは、SDGsの目標の9の「産業と技術革新の基盤をつくろう」強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。にもつながると考えています。

私たちが地域活性化の観点から進めている昆虫食の活動は、地域の産業としての観点からも考えらえるものです。

先にも述べた通り、昆虫食は必要となる土地、飼料、水などが少ないことから、小さなエリアでも実施することができます。

また、飼育や採取には高度な科学技術も大きな投資不要なので、社会的な弱者でも取り組みやすいといった強みもあります。

このような観点からは、SDGsの目標の1の「貧困をなくそう」あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるにつながるのではないでしょうか。

このような観点からは、SDGsの目標の1の「貧困をなくそう」あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるにつながるのではないでしょうか。

以上、これまでSDGsに関連してまとめましたが、実はこれらの根拠については、2013年に公開された国際連合食糧農業機関(FAO)の食品及び飼料における昆虫類の役割に注目する報告書を基にしています。

こちらをご覧いただけると、昆虫食の役割への期待がわかると思います。

本当に昆虫食はSDGsと言えるのか

実は、昆虫食をSDGsの実現に貢献するというには、いくつか考慮する点があります。

輸入

1つは、輸入品は輸送するのに燃料などがかかります。

そのエネルギーはエコなのかという問題です。

単純な移動距離でいうと、日本国内の移動よりも海外から日本に輸送する方が何十倍もの距離があり、輸送コストがかかっているため、それに必要なエネルギーが消費されていることになります。

天然物の乱獲

今、注目されているコオロギは養殖のものがほとんどです。

ただ、もしこれから昆虫が普及をしてくると、昆虫を捕って売ることが儲かるということで、天然物の乱獲が起こるかもしれません。

それまでの生態系を破壊することにもなりかねず、クロマグロのように乱獲が進んで個体数が著しく減少といったことにもなるかもしれません。

日本での養殖の環境負荷

では、日本国内で養殖をすれば良いかというと、それにも課題は残ります。

それは、コオロギの養殖は25度~30度程度の温度が適しているということがあるからです。

日本は四季がはっきりしていて、冬は寒くなります。

そうすると、年中養殖を行うには暖房を利用する必要が出てきます。

東南アジアではそういった点は心配ありませんでしたが、日本で同じように養殖をするとなると、エネルギー問題というのが発生します。

また、養殖しているコオロギの脱走による生態系への影響も懸念されます。

もちろん、厳重な管理の下、養殖をしているところがほとんどですが、脱走するコオロギがゼロにするのはなかなか難しいと思います。

そういった管理をどうするかといった部分には課題が残っています。

コオロギの養殖に必要なたんぱく質

昆虫食の養殖で最も進んでいるコオロギですが、その養殖にはタンパク質が必要だと言われています。

もともと、世界のタンパク質不足を補う手段の一つとして考えられていた昆虫食ですが、それを育てるのにタンパク質が必要となると、牛は草だけでタンパク質を作ることができるので、比較の内容が少し異なってくるかもしれません。

2013年の国際連合食糧農業機関(FAO)の報告書で注目を浴びた昆虫食。

天然物を食べる文化を基本とした報告書だったため、養殖を前提とした取り組みにしていくと、顧慮しないといけない部分も出てくるようです。

いろいろな課題にどう適応していくか。

これからも注目したいですね。

SDGsの17の目標

ここからはSDGsの大きな流れについて見ていきたいと思います。

目標1 貧困をなくそう No poverty

目標2 飢餓をゼロに Zero hunger

目標3 すべての人に健康と福祉を Good health and well-being

目標4 質の高い教育をみんなに Quality education

目標5 ジェンダー平等を実現しよう Gender equality

目標6 安全な水とトイレを世界中に Clean water and sanitation

目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに Affordable and clean energy

目標8 働きがいも経済成長も Decent work and economic growth

目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう Industry, innovation, infrastructure

目標10 人や国の不平等をなくそう Reduced inequalities

目標11 住み続けられるまちづくりを Sustainable cities and communities

目標12 つくる責任 つかう責任 Responsible consumption, production

目標13 気候変動に具体的な対策を Climate action

目標14 海の豊かさを守ろう Life below water

目標15 陸の豊かさも守ろう Life on land

目標16 平和と公正をすべての人に Peace, justice and strong institutions

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう Partnerships for the goals

SDGsの前提となる5つのP

SDGsは2015年9月に国連で採択されるまで、2013年から国連で議論がされていました。

その際に、地球が直面する5つの危機という共通認識に基づいてSDGsは策定されました。

5つのPとは、People(人)、Prospertity(繁栄)、Planet(地球)、Peace(平和)、Patrnership(パートナーシップ)です。

そして、17の目標は、1~6がPeople、7~11がProsperity、12~15がPlanet、16がPeace、17がPartnershipと分かれています。

日本での8つの優先課題

国連で定められたSDGsですが、これは世界共有の取り組みということで、それを日本に当てはめる必要があります。

そこで示されたのが「持続可能な開発目標(SDGs)実施方針」です。

そこで、8つの優先課題が述べられています。

優先課題は以下の8項目です。

People 人間

- あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

- 健康・長寿の達成

Prosperity 繁栄

- 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

- 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備

Planet 地球

- 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

- 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全

Peace 平和

- 平和と安全・安心社会の実現

Partnership パートナーシップ

- SDGs 実施推進の体制と手段

このような大きな流れを改めて見てみると、昆虫食がSDGsに大きく関係するということがわかるのではないでしょうか。

私たちセミたまでは、昆虫食に関する情報発信やイベント実施を通して地域の活性化を目指しています。

こういった情報にご関心のある方、一緒に取り組んでみたいなという方はぜひお友だち登録をお願いします。

[…] なぜ昆虫食とSDGsが関係するのか。貢献目標はこれ! […]